经皮酒精栓塞结合经皮椎体成形术治疗向硬膜外侵袭性椎体血管瘤的长期疗效

2017-01-13 作者:沈阳军区总医院 谢雁春 赵阳 点击量:593 我要说

摘要:

目的:评估经皮酒精栓塞效果(PAE)联合经皮椎体成形术(PVP)作为治疗向硬膜外侵袭椎体血管瘤方法的安全性及长期疗效。

方法:选取从1996年到2015年住院的26例向硬膜外侵袭的椎体血管瘤病人,其中15个女性、11个男性,平均年龄51.8岁(19—75),均行PAE联合PVP手术(15天后),临床随访结果在平均在88.3±53.3months(范围:22–217个月)后进行评估,临床疼痛症状用VAS评分。

结果:术前VAS平均评分为7.23±1.3,术后明显改善且最后一次随访评分为3.11±1.9;

其中10例患者仍没有症状,88%感觉障碍的病人术后完全恢复,3个术前有肌力障碍的患者中2例没有任何改善。本研究没有发生主要的并发。

结论:经皮酒精栓塞效果(PAE)联合经皮椎体成形术(PVP)作为治疗侵袭硬膜外的侵袭性椎体血管瘤的方法是微创且安全有效的治疗方法;该方法对减轻患者疼痛及感觉恢复有一定的疗效,但对于肌力恢复来说不是太有意义。

背景介绍:

VHS是常见的良性血管畸形,在尸检中发现10–12%有血管瘤,但是它通常无症状和偶然检查中发现,其中0.9%-1.2%的血管瘤发展为侵袭性的或有症状的血管瘤,判断血管瘤的侵袭性主要依据影像学检查:骨皮质边缘侵蚀断裂且向后方的韧带或者后弓侵袭,甚者椎管内硬膜及软组织方向进展。由于脂肪组织的减少导致椎体血管瘤在MRI的T1像低信号也是影像学判断侵袭性的方法之一,外科手术可以解决患者疼痛症状及感觉神经损害,但存在失血过多的风险,最近几年,微创技术得到显著的发展,对于治疗椎体血管瘤采用微创pVP技术已经非常普遍,但是PVP也有发生骨水泥向硬膜外渗漏的风险,严重的可以压迫椎管结构而导致脊髓及神经根受压,出现这种严重的后果后只能行快速的椎管减压手术。本文研究中为了避免这样并发症的发生,可以在PVP之前采取经皮酒精栓塞术使椎体血管瘤收缩。这篇文章的目的是评价(PAE)联合15年后的经皮椎体成形术(PVP)治疗侵袭性椎体血管瘤的长期疗效。

材料及方法:

选取1996--2015年31名住院患者,他们都有AVH侵袭到硬膜外受压症状且保守治疗无效,其中4个病人已经接受其他方法治疗,1例患者活检为脊索瘤而都被排除研究对象之列,所研究对象中一例患者要治疗病变的两节椎体,所以入选共26名患者,27节椎体。

术前评测:

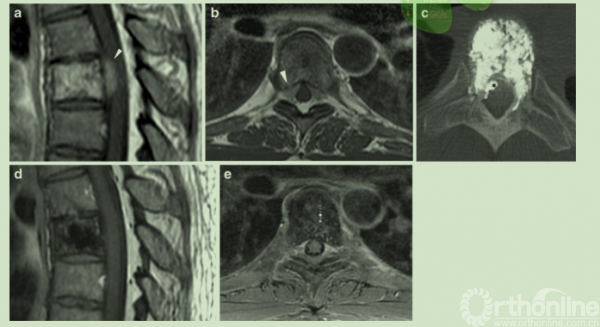

术前患者都进行常规的评估包括:疼痛症状(VAS评分)及神经功能测定(MRC,评分),除此之外患者接受非增强全脊柱(CT)断层扫描和增强磁共振成像(MRI)(静脉注射钆显影剂),确认血管瘤的性质,以及评估其侵袭程度以及有无压迫神经结构的可能性,以便术前制定手术策略。

个别在影像学不典型或者类似肿瘤组织的血管瘤在经皮酒精栓塞前都要进行组织活检从而排除其他诊断,其中共有14个病人做了组织活检。

步骤一:PAE

自从2004年在治疗动脉瘤性骨囊肿时发生骨水泥渗漏入椎动脉事件后,所有2004年以后的收入治疗的病人都在PAE之前行DSA检查,目的时为了定位根髓动脉的走形,尤其是在血管瘤椎体节段,不能在起源根髓动脉走形处注射酒精。PAE手术是采用有意识的镇静或者全麻下,患者行俯卧位并且在X线透视下行双侧椎弓根入路,其中四例患者(14.8%)行单侧入路,因为DSA显示起源脊髓动脉供血支在同侧的椎体处,还有1例(3.7%)患者行双侧后外侧入路。直径为13的骨套筒穿刺针分别进入病变椎体的三分之一,拔掉针芯后可以发现自发的静脉出血,这说明穿刺针进入的位置合适,从钉管系统用非离子碘显影剂做经骨的静脉造影术来预测下酒精注入病变椎体的分布情况,如果造影显示椎体动静脉分流,那么酒精注射是禁忌的,造影剂使用70%纯乙醇混合30%碘(3毫升≈通过每个骨针)可以致椎体和椎体的软组织成分高信号显影成像。

步骤二:PVP

PVP是在PAE两周以后进行,使患者在有意识镇静或者全身麻醉下,术中在x线透视下用10或11直径的穿骨套筒针在单侧或双侧椎弓根入路,骨水泥缓慢注入椎体直到病变完全填充。如果病变侵及到椎弓根(7/27,25.9%),骨水泥在完全注射病变锥体后,在穿刺针退移至病变椎弓根处慢慢注入PMMA骨水泥,从而完成椎弓根成形术(图2).并且所有患者,根据我们当地的建议程序,所有患者在术前注射抗生素。

随访:

所有术后的患者均在术中行轴位的CT扫描及椎体和胸部的X线扫描检查,来预防早期预防骨水泥的渗漏,系统相关并发症评估分为两大类一是:较大的并发症(死亡或永久性神经—功能缺损),二是较小的并发症(短暂性神经功能缺损,暂时的神经根性疼痛和穿刺部位的血肿)。在经术后1个月和1年后进行系统的临床随访,评估疼痛(采用VAS评分)和感觉/运动改善情况。在一些术后有慢性持续疼痛或迟发神经系统症状的患者接受了评分问卷调查与影像学检查。研究中术后有5例患者无法进行长期随访,其中3例患者随访期间死亡(2例因肿瘤性疾病和1例因帕金森)和2名患者失去了联系而无法随访。但是他们的情况都保留在研究队列中并把这5例患者最后一次临床随访情况记录下来。

结果:

26个病人纳入研究,术前所有病人都有VAS≥4局部的疼痛,其中15例患者有神经根性的疼痛,9例患者感觉功能障碍(感觉异常6例,感觉迟钝3例),以及3例患者出现运动功能减退,1例患者出现继发性骨折。乙醇注射的平均量为5.14×2.14毫升(2,8毫升)。在这项研究中,PVP最佳效果是至少90%病变椎体被水泥填充。在术后CT扫描,5例患者轻微PMMA水泥渗漏(3例硬膜外,1椎静脉和1例沿着骨针穿刺至皮下泄漏,但都没有出现临床后果。也没有发生水泥肺栓塞。每节椎体注入水泥量的范围从6和10毫升(平均体积7.7毫升2.2毫升)。

术后平均VAS评分显著改善,从治疗前的7.23±1.3到最后一次随访的3.11±1.9(p<0.001)。其中10例患者完全没有症状,9例感觉功能障碍的病人其中8例得到完全的恢复。15例术前出现神经根性症状的患者其中10例完全恢复,3例得到部分改善,2例没改善,3例出现运动功能障碍的患者有1例得到完全的改善,2例没有任何恢复。术后及随访期间没有较大的并发症发生也没有出现原有症状的加重,其中3例患者接受其他治疗而得到好转,12例病人在CT或MRI随访期间病变椎体及相邻椎体没有再次发生血管瘤以及椎体塌陷。

讨论:

根据影像学及有无症状将血管瘤分为:

1,无症状的非侵袭性血管瘤;

2,有症状性非侵袭性血管瘤;

3,无症状的侵袭性血管瘤;

4,有症状的侵袭性血管瘤;

本文的作者建议只有2型和4型有症状的患者应该接受手术治疗。对于3型建议

每年MRI随访且在随访中当椎体有塌陷风险时应该才给予手术治疗。在我们的研究对象中所有的入选的患者都是4型(有症状的侵袭性血管瘤)。其中15例有神经症状,比Pastushyn et al所研究的有神经症状患者比率要多,主要原因是由于本研究主要关注的是侵袭到硬脑膜外的血管瘤。

治疗方式:

治疗血管瘤有很多措施,尽管及时的减压手术只是在患者出现急性脊髓受压及马尾综合症时才被应用,但对于有进展型神经损伤症状的侵袭性血管瘤是否应用椎板减压手术仍有争议。

Goldstein et al.认为全椎体切除并不是必要的,内部受损病灶的切除可以很好的控制局部症状,并且外科手术治疗血管瘤最大的风险是失血,甚者可以出血1900ml,动脉栓塞术是可以术前预防出血的好方法。虽然Smith et al在他的研究中已经证实经动脉栓塞术在有症状的椎体血管瘤的有效和安全性,但影响力并不是很大导致应用并不是很广泛。目前,术后放疗效果可观但也有一定的风险。

1,PAE:

酒精做为一种硬化剂直接使侵袭到硬膜外的椎体血管瘤收缩而减少神经受压,从而减轻患者疼痛症状及促进神经功能恢复并且可以避免PVP术中骨水泥渗漏,当必要手术时也可以减少术中出血,理论上只要AVHS侵袭硬膜外的血管瘤不跨越硬脑膜,那么就不会发生乙醇泄漏进入蛛网膜下腔的风险。

在Doppman et al.的报道中,5/6有截瘫的病人及4/5有神经根症状的患者在症状上得到改善,同时也有报道大于15ml酒精的渗漏可引起无菌性坏死及慢性继发性病理性骨折的风险。

2,PVP:

PVP是使用骨水泥来填充病变的椎体,这项技术问世以来,被实践证实其具有安全性及有效性从而被广为使用。在水泥聚合的过程中发散出的热量可以使血管瘤的脉管栓塞及病变椎体神经的损伤从而减少患者疼痛症状,同时水泥填充病变椎体来加固脊柱的稳定性。

3,PAE联合PVP:

PVP术前先进行PAE是治疗向硬脑膜侵袭椎体血管瘤特定的治疗措施,因为PAE可以使侵袭到硬脑膜椎体血管瘤的脉管收缩从而减少骨水泥向椎管内泄露的风险。

从技术角度上来说,PAE和PVP可以联合一起应用,但是提前15天进行PAE使考虑到酒精的硬化效应可能不是瞬时短暂的,经过15天后硬化的效应更加确实,同时这样操作还可以让我们更好的去评价术后的临床效果及避免一些并发症的发生,同时PAE减轻神经结构压迫,而PVP手术目的是稳定椎体结构,所以我们选择先行PAE后期行PVP手术。

根据文献数据统计,PAE联合PVP是治疗有局部背部疼痛及神经根性症状有效的措施,但是对于3例有运动功能障碍的患者,其中2例没有明显好转,所以PAE联合PVP治疗有运动功能障碍的应该考虑到治疗效果潜在的不确切,但是这次研究中只有3例有运动功能障碍的患者,所以在统计学上意义并不是很确定,它需要进一步研究。同时使用酒精硬化收缩血管来起到椎管神经受压的效果也不如减压手术。

据我们所知,虽然在随访期间没有出现相邻椎体的骨折,但是其中有5例患者没有行长期的随访,随访中我们只对再次出现症状的患者行CT或MRI检查,所以可能低估了一些继发骨折的发生率。

泄露发生:

PAE联合PVP的介质泄露发生率大于单独做PVP,因为:1.在CT扫描中发现椎体外有骨水泥的被认为发生了渗漏,而本文中所有患者的血管瘤都向硬脑膜侵袭,所以在本研究所椎体成型术中容易发生渗漏,2.在我们的研究中,PVP术中所用骨水泥的量比Liu et al.量多,因为骨水泥的用量是骨水泥发生渗漏的单独因素,所以也增加了渗漏的风险。

尽管在PVP之前已进行PAE,但在我们统计中共发生有3例骨水泥的泄露。我们可以通过提高PAE在预防渗漏。血管瘤可有不同类的成分有的可呈现出血管间隔,这样导致PAE不能完全收缩血管,而PVP的骨水泥可以填补这一部分。所以如果不在PVP之前进行PAE,那么会增加渗漏几率。

局限性:

本研究最大的限制是回顾性和单方面性,首先本研究只选取了19年中26例患者采取PAE联合PVP治疗,入选人数太少并且还有些患者不能进行最终的随访。主要是因为侵袭到硬脑膜外的血管瘤在临床上比较少见。

虽然随着技术的发展,尤其是影像诊断的提高,可能影响到入选标准的可比性,但是近20年在血管瘤的治疗方向上并没有变化,在本文中我们排出了在PAE之前接受任何治疗的患者,这样我们可以更好的进行比较,除此之外,所有的患者都做了同样标准的检查治疗,除了DSA是2004年后患者才开始做的,由于DSA是预防动脉出血导致的脊髓缺血,并且因为我们研究的患者都没有发生动脉出血,所以术前有没有进行DSA对手术效果及可比性影响不大。

尽管有这些不足,但是本研究还是提供了目前最多人数接受PAE联合PVP治疗的长期效果分析。

结论:

PAE联合PVP是一种治疗椎体血管瘤微创且安全有效的治疗措施,它有效的解决了患者的疼痛及神经症状,但是对于运动功能障碍的患者改善并不乐观。

京公网安备11010502051256号

京公网安备11010502051256号